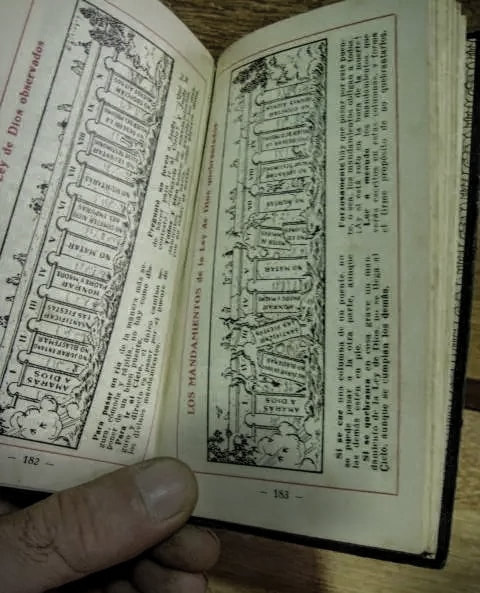

| -Mañana debutas. De esta forma tan somera me anunció Blas lo que en principio no entendí. De modo que si hoy era sábado “mañana” era domingo… y aunque lo suponía, mi cara debió reflejar la necesidad de más datos. - Que mañana te estrenas a las diez con Don Antonio. - ¿Y el toque de las campanas? - No te preocupes por los toques, ya tienes sustituto. Lo deseaba, pero la inquietud no me salió del cuerpo en todo el día y por la noche tampoco fue fácil coger el sueño. Bien temprano, mi madre no hace más que instruirme mientras yo insisto en lo preparado que me sentía. -...pero tu escucha lo que digo y haz caso de lo que te dice tu madre. Vamos venga, que te duermes, ponte los zapatos Gorila nuevos, muy bien eso es. Ahora la sotana, venga que se hace tarde, y ahora el roquete. Uy, me parece que me he pasado con el almidón en el roquete -observó ella-. Todo estaba a punto pero, efectivamente, había un exceso de almidón en esta última prenda que entró por mi cabeza como si de una armadura se tratara. De este modo, los pocos pasos que separaban la iglesia de mi casa, fueron acompañados como de un ligero crujir, pero me gustaba, daba más prestancia al atuendo. Y llegado el momento, contemplé con cierto respeto la gran concurrencia, incluidos los familiares que asistían a mi debut. Comenzamos y todo iba bien hasta que cogí la campanilla con la mano izquierda mientras, arrodillado, levantaba la parte baja de la casulla con la derecha e intentaba el enérgico repique, propio del momento de la consagración. No había manera, al ser diestro aquello mas bien resultaba la esquila de un borrego que pace en verde prado, de modo que decidí, sobre la marcha, lo que parecía imposible, y cuando Don Antonio elevaba el cáliz, ya me había pasado al otro lado andando de rodillas; ahora la izquierda levantaba con soltura la casulla y mi mano derecha agitaba con energía y revuelo la sonora campanilla. Tal sería, que el sacerdote, ya con el vaso sagrado sobre el altar, volvió la cabeza de soslayo y me miró sonriente. Eso me salvó de la reprimenda del aspirante a sacristán que solo quedó en “ay… Tomasín Tomasín…”. Odiaba ese diminutivo y Blas lo sabía, así que una cosa por otra en aquel mi estreno de ayudante de misa como monaguillo. Tal hecho, el de ayudar a misa, suponía también ascender de categoría, no solo pulular como pidiendo que te dejaran subir a la torre para los repiques o toques de misa o difuntos… La cuestión es que ese ascenso no podía venir antes de hacer la primera comunión, por tanto, debió suceder sobre mediados del mes de junio de 1956. El nuevo estatus conllevaba una mayor confianza con el cura, pero el inconveniente estaba en que tenías que confesarte con él, no había otra, mejor dicho, otro. Así que la segunda vez que lo hice (la anterior fue para la primera comunión) fue de incógnito, con el predicador que llegaba al pueblo para la novena de la Patrona. No, no me resultaba fácil confesarme, por tanto, lo mejor era no tener pecados. Y bien hacía ante lo que vaticinaba aquel dibujo de los acueductos del "devocionario para niños Mi Jesús". En realidad eran puentes de diez arcos y lo suficientemente explicativos como para andarse con cuidado. A un lado de la página estaba el puente de los virtuosos y al otro el de los pecadores. Cada arco era un mandamiento y, en el primer caso, por encima circulaban sin riesgo los observantes que llegaban directos al Cielo. En la página derecha, el mismo puente se iba destruyendo al paso de los pecadores, desgraciados viandantes que se veían abocados al abismo infernal engullidos, previamente, por las agitadas aguas. Terrible. Todo fue expedito en esa segunda confesión, pero la tercera se precipitó nada más empezar el curso. Y esta vez tenía que ser Don Antonio, con el agravante de que la cosa iba del sexto mandamiento ¡como mínimo! Así que no habiendo otra… - Ave María purísima. - Sin pecado concebida. - Pues verá, don Antonio, he pecado contra el quinto mandamiento -dije queriendo evitar más explicaciones que por escabrosas me debieron parecer innecesarias-. - ¿Contra el quinto mandamiento? A ver, levanta la cabeza y mírame. ¿Tú te sabes los diez mandamientos? - Pues claro -dije al tiempo que, mirándole, levantaba los hombros-. - Entonces vamos, dímelos. A ello me puse y al describir el quinto me frenó de inmediato. - ¡Para! Efectivamente, quinto mandamiento: no matarás ¿Has matado a alguien? - Nooo. -Le contesté extrañado-. - Bien, entonces continúa. -Y seguí recitando hasta llegar al diez-. - ¿Ya está? -Me dijo cogiéndome por la barbilla para que levantara la cara.- - Sí. -le contesté temeroso-. - ¿Y porque no has parado en el mandamiento que has quebrantado? - Es que usted no me ha dicho ¡para! - ¿Y en cual tenía que decírtelo? - No se, es que no está mi pecado entre los diez. - Entonces si no está no le vamos a decir a Moisés que añada un apéndice para ti. ¿Vale? ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti… - Amen. ¿Y no tengo que rezar un credo, avemaría, padre nuestro…? -le pregunté extrañado.- - Sí, sí, reza uno de cada. Hala, y esta tarde a las cinco y media en la torre, que tenemos entierro de primera a las seis y antes tenéis que dar un buen toque de difuntos. Ya, me equivoqué al decirle lo del quinto mandamiento. Fue sin intención. Pero no, no me quedé a gusto ni convencido por haber sido perdonado de un pecado que no estaba recogido en las tablas de la ley... Y es que la cosa fue como sigue: Con aquellos ocho añitos, era Don Luis el maestro que encarrilaba nuestros pasos hasta llegar a Don Waldo, en el último curso. Nos instruía en la clase del centro, arriba de las queridas Escuelas Nuevas, en cuya ventana, también en la del centro de las tres, ondeaba “victoriosa al paso alegre de la paz” la bandera de tres franjas verticales, negra, roja y negra de Falange que, también en su color central, llevaba el yugo y las flechas, y no bordado en rojo ayer, si no en negro, que | más tarde entendí que el “rojo ayer” no era un matiz del rojo (así como... un rojo pálido) sino que al cantarlo, yo debía saltarme la coma tras el rojo y en realidad era que la bordó ayer en rojo, quien la bordara, o sea tú, y nunca supe quien fue, pero en la camisa, que no en la bandera, que esas cosas no te las explicaban. Pero vamos a lo que vamos. Las tardes las dedicaba Don Luis a que leyéramos en voz alta y por turnos el Quijote, es decir, cada uno leía una página y pasaba al siguiente alumno, con lo que no eran más de cuatro los lectores por tarde. En sus andanzas iban el ingenioso hidalgo y su buen escudero, cuando mi compañero de banca (de cuyo nombre no quiero acordarme) púsose a cazar moscas y en teniendo la primera, dejó resbalar por sus labios una buena ración de saliva que, a lento caer, tomó tierra, o mejor madera, en el pupitre que a la sazón compartíamos. Hecho lo dicho y con cuidado, sacó al insecto del cuenco de su mano derecha y con pericia de cirujano arrancóle las alas, depositándolo suavemente en el espumoso y salivado charco donde la infeliz mosca comenzó un agitado e inútil intento de salvación. Percibiendo el magister algo extraño en aquel nuestro paraje, acercóse por ver lo que no vería, pues reposaba bajo las manos de mi amigo puestas, respetuosas y ahuecadamente, sobre el pupitre. De vuelta ya a su estrado Don Luis, mi compañero comienza a desabotonarse la bragueta mientras la mosca bordeaba el filo de “su charca”. No salía de mi asombro cuando me solicita ayuda (mi amigo, claro). - Métela para dentro, que no se escape. -Se refería a la mosca-. - Métela tú que a mí me da asco. Y en estas que, sacado el último botón del ojal, extrae su viril apéndice y repite el ensalivado aéreo que en un instante se desliza por la sensible, aflorante y no circuncidada punta y, presto, deposita en ella a la mosca que se debate entre las espesas burbujas. De pronto y como por arte de magia, aquel pequeño gusanito se pone tan inhiesto que más pareciera la miniatura del mástil de nuestra bandera. Yo, azorado, sentí mi cara en rojo ayer, pues aún no sabía lo de que el tal rojo no era un pálido matiz. - ¿Has visto? Te cojo una mosca y lo pruebas que da un gustito que no veas. -me dijo con sonrisa entre pícara y pánfila-. No se por dónde andaría el caballero de la triste figura, pero menos mal que Don Luis, pasado el segundo lector, se encontraba ya con Morfeo, caída la cabeza sobre su pecho, sin más disimulo que sujetarse la brillante calva con la mano y apoyado el codo sobre su cátedra. Descuidado por ello de ser descubiertos, quedaba entender cómo me libraría de la fatal caída desde el puente de los mandamientos, porque estaba claro que yo circulaba en esta vida junto a mi amigo el “mosquetero” libidinoso, y eso implicaba el quebrantamiento seguro de alguno de aquellos arcos. ¿A ver? sí, deben ser el sexto y el octavo arco. ¿Qué hacer, si nada he hecho? Y de inmediato sentí al diablo en mi cabeza, refocilándose ante mis dudas al tiempo que oía las risas de la clase por el enfado de Don Quijote, que echaba en cara a Sancho la pestilencia de sus desahogos y lo ridículo de tener los calzones como sin fueran grilletes en los tobillos. Se acabó la clase, y comenzó el griterío, miré a mi compañero que ya se reía con todos y todos de él porque tenía la bragueta abierta, pero yo, sumido como estaba en la duda, no pude participar del jolgorio. Reflexioné y por fortuna, Don Antonio, en mi última confesión, me hizo recordar los diez mandamientos y efectivamente, no debía preocuparme porque no realicé acto impuro alguno ni de pensamiento, palabra u obra. Además, bien que hube de leerlos después, y releí, para cerciorarme por si en algún recoveco algo decía sobre la vista y las moscas, que nada era de extrañar. Pero resultó ser que no, que mirar no era pecado pero sí bastante asquerosillo, aunque, la verdad, tampoco miré mucho y ni siquiera por no pecar. Y han de saber vuesas mercedes, que aquel toque a muertos salió más alegre de lo debido, y no vino ello porque los deudos del difunto aumentaran el óbolo por un entierro de primera, ni mosca alguna hubiéseme puesto la sonrisa pánfila de mi precoz amigo, sino que por lo ya dicho, era seguro, me había salvado. Pero ojo, desde aquella alta torre y sentado en el poyete del arco de la campana del "dan", al mirar abajo cuando pasaba el cortejo fúnebre, sentí como si la plaza del pueblo estuviese agitada por un fuerte oleaje. Habría que andarse con cuidado. |

| TOMÁS L. CHAVES ANTOLÍN. Miradas al pasar. |

|

RSS Feed

RSS Feed